ジョット・ディ・ボンドーネ『マギの礼拝』1320

今回は、今までの記事で言及していなかった17世紀以前の絵画芸術について説明しようと思います。その時代は、中世、またそのなかで起こった芸術運動ルネサンスです。

ルネサンス Renaissance という語は「再生」(re- 再び + naissance 誕生)を意味するフランス語で、古代ギリシア・ローマの学問・知識の復興を目指す文化運動がイタリアで興り、やがてヨーロッパ各国に波及しました。(wikipediaより)

ルネサンスでは主に彫刻や建築分野の、古代技術の再評価がされました。絵画に関しては古代ローマ壁画には空間的な写実性があり、ルネサンスの時期の絵画に影響を与えたかもしれません。また、建築家ブルネレスキによる透視図法の発明は見逃せません。

目次

中世の絵画の役割

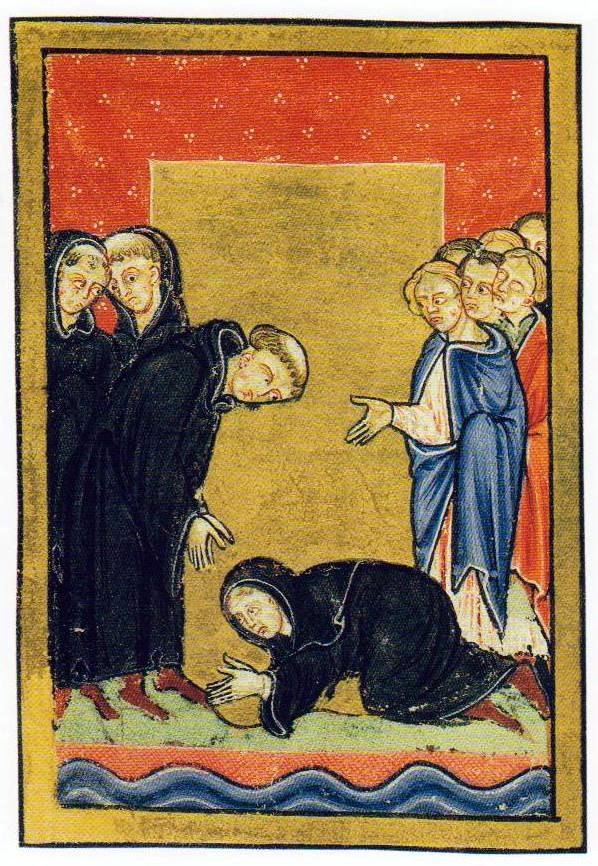

中世ヨーロッパでは、羊皮紙の普及により写本が多く残されていますが上の匿名の絵も物語の挿絵として機能しています。中世での絵画の役割とは「字を読めない者たち」への聖書の伝達であり、またほかの役割としては宗教建築の装飾的要素です。中世の絵画が平板で装飾的、図柄的であるのには理由があり、アイコニック(象徴的)な役割が与えられていたからなのです。

中世の中で萌芽したルネサンス

見出しのジョット作『マギの礼拝』を見ると中世の図柄的な絵に三次元的な表現が取り入れられて、若干の奥行きを感じさせます。卓越した技術による顔の立体的表現はルネサンスの萌芽を思わせます。ジョットが「西洋絵画の祖」ともいわれる所以は、中世の絵画の立場を、装飾や挿絵にとどまらず、立体感と陰影、現実の空間認識を重視することで独立した芸術として再評価するルネサンス期の礎を築いた所にあるでしょう。

遠近法の研究により、初期ルネサンスのボッティチェリの作品では数メーターの奥行が出ています。

さらに盛期ルネサンスのラファエロ作品では、人体表現もさることながら広い空間表現が実現しています。

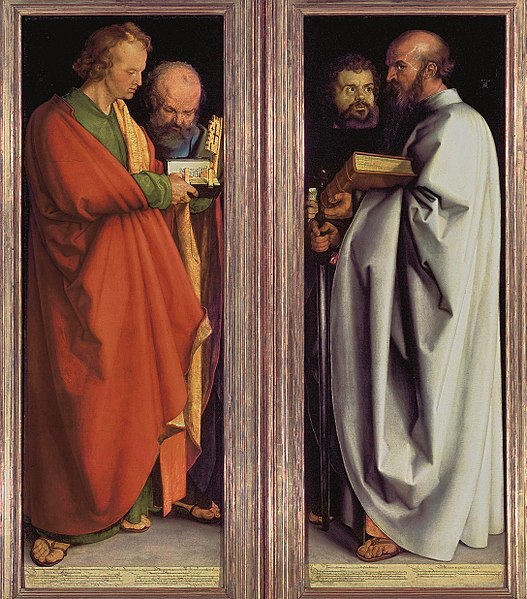

人物の写実表現に関しては、北方ルネサンスのファン・エイクやデューラーにその熟練を感じることができます。

ファン・エイクが油彩画技法を確立させたこともあり、絵画の技術はルネサンス期にある種の完成を迎えたと思います。この後、現実世界の臨場感に富んだ17世紀のバロック(歪んだ真珠)美術に繋がっていくわけですが、ルネサンスの「完成」と比較すればバロックとは正統でない軟派な意味合いも含んでいます。

では、また次回。

次の記事はこちら

最近のコメント